【最重要】デジタルクラフトスタジオとしてリニューアル致します。

平素よりファブラボ太宰府をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

この度、ファブラボ太宰府は「DIGITAL Craft Studio (デジタル クラフト スタジオ)」として

9月21日(土)より、リニューアル致します。

これに伴いファブラボ太宰府としての活動は2024年9月20日(金)をもって終了させていただきます。

詳細はこちらのWebサイトを御覧ください。

DIGITAL Craft Studio

~未来のDIY、デジタルクラフト デジタルとクラフトで、「できる」をカタチにできる場所~

Webサイト

https://gooday.co.jp/digital-craft-studio/

プレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000203.000021447.html

<リニューアルに伴うご案内>

■施設利用について

・2024年9月21日(土)以降、新規でのご入会・ご利用のお申込みならびに機材のご利用は

DIGITAL Craft Studio各店舗(長尾、姪浜、基山、久留米、ひびきの)にて承ります。

※所有機材を使った制作依頼や講習の依頼等は内容を伺った後、お見積り致しますので

ご希望の方はお問い合わせをお願いいたします。

・既存会員の方は9月21日(土)以降も、当面の間、事前予約にて機材をご利用いただけます。

・営業時間は水~土曜の10~17時となります。

・本Webサイト(https://fablabdazaifu.com/)は2024年度内に閉鎖する予定となっており

ますのでご注意下さい。

■退会について

・会員様の登録情報は自動的に「DIGITAL Craft Studio」へ引き継がれます。

・退会をご希望の方は、お手数ですが下記お問い合わせ先へご連絡をお願いいたします。

■その他 FAQ

Q:今後の会員情報の取り扱いはどうなりますか?

A:退会のお申し込みがない場合、会員様へのお取次ぎが必要な要件の発生時に対応できるよう、会員情報は㈱グッデイが保持致します。退会をご希望の場合はお問い合わせをお願いいたします。

<最後に>

10年間、ファブラボ太宰府をご利用いただき、多くの出会いやプロジェクトに携わる機会をいただけたことに感謝いたします。

今後は、新たな「DIGITAL Craft Studio」の一員として、より多くの皆様のものづくりをサポートしつつ、これまで培ってきたノウハウやネットワークを活かし、店舗で実施する各種サービスの支援や商品の企画開発、自治体・教育機関・企業を対象とした研修、ワークショップ開催、機材導入支援など

さらに充実したサービスを提供してまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

ご不明な点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

<お問い合わせ先>

DIGITAL Craft Studio DAZAIFU

連絡可能時間:水~土曜日 10:00~17:00

電話番号:092-923-8223

メールアドレス:dcs-dazaifu@gooday.co.jp

Webサイト:https://gooday.co.jp/digital-craft-studio/

【重要】ファブラボ太宰府リニューアルに伴う施設クローズのお知らせ

平素よりファブラボ太宰府をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

この度、ファブラボ太宰府は、より良いサービスを提供するため、グッデイ店舗内のサービス「グッデイファブ」と合流し、新たに「DIGITAL Craft Studio (デジタル クラフト スタジオ)」として9月21日(土)よりリニューアルする運びとなりました。

これに伴い、ファブラボ太宰府は2024年9月20日(金)をもって現施設でのサービス提供を終了させていただきます。2014年のオープン以来、多くのお客様に支えられ、ご利用いただきましたことを深く感謝申し上げます。また、急なご案内となりましたことをお詫び申し上げるとともに、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

<リニューアルの背景>

ファブラボ太宰府は、「ホームセンターグッデイ」が2014年に福岡県太宰府市に設立し、様々なデジタル工作機械や設備を備え、地域に開かれた工房として誰もが気軽にものづくりを楽しめる場を提供してきました。

2016年からはグッデイの一部店舗内に”グッデイファブ”を開設し、デジタルを活用したパーソナルファブリケーションの発展に力を入れてきましたが、市場の変化に伴い、よりよい形でのサービス提供を目指しリニューアルする運びとなりました。

今後は、これまで培ってきたノウハウやネットワークを活かし、店舗で実施する各種サービスや商品の企画開発や自治体・教育機関・企業を対象とした研修、ワークショップ開催、機材導入支援など、さらに充実したサービスを提供してまいります。

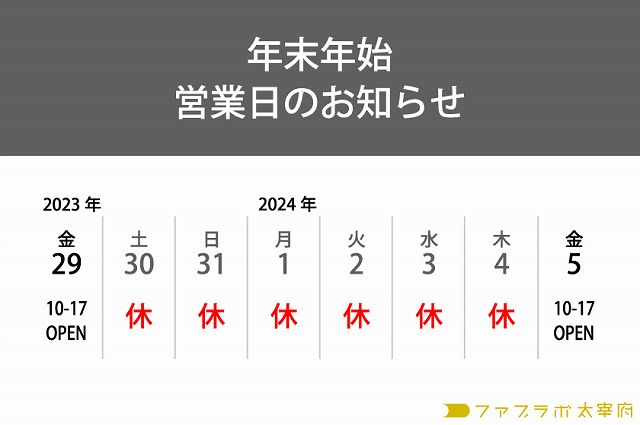

【スケジュール】

2024年8月31日(土)17:00 新規入会・機材講習の受付停止

2024年9月20日(金)17:00 現施設でのサービス終了

2024年9月21日(土) 「DIGITAL Craft Studio」としてリニューアル

<リニューアルに伴うご案内>

■施設利用について

・2024年9月1日(日)以降、新規でのご入会・ご利用のお申込みは、DIGITAL Craft Studio各店舗

(長尾、姪浜、基山、久留米、ひびきの)にて承ります。

・2024年9月20日(金)までの営業時間は、これまで通り水曜〜土曜の10時〜17時です。

・既存会員の方はリニューアル後も、当面の間、事前予約にて機材をご利用いただけます。

■退会について

・会員様の登録情報は自動的に「DIGITAL Craft Studio」へ引き継がれます。

・退会をご希望の方は、お手数ですがお問い合わせにてご連絡をお願いいたします。

■その他 FAQ

Q:今後の会員情報の取り扱いはどうなりますか?

A:退会のお申し込みがない場合、会員様へのお取次ぎが必要な要件の発生時に対応できるよう、会員情報は㈱グッデイが保持致します。退会をご希望の場合はご連絡をお願いいたします。

<最後に>

10年間、ファブラボ太宰府をご利用いただき、多くの出会いやプロジェクトに携わる機会をいただけたことに感謝いたします。

今後は、新たな「DIGITAL Craft Studio」として、引き続き皆様のものづくりをサポートしてまいります。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

ご不明な点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

<お問い合わせ>

ファブラボ太宰府

連絡可能時間:水~土曜日 10:00~17:00

電話番号:092-923-8223

メールアドレス:info@fablabdazaifu.com

機材利用料価格改定と予約管理方法変更のお知らせ

会員の皆様へ

日頃よりファブラボ太宰府をご利用いただき、誠にありがとうございます。

今回は機材利用料の価格改定と予約管理方法の変更をお知らせいたします。

ファブラボ太宰府では 会員の皆様が気軽に機材をご利用をできるように、低価格でのサービスのご提供に

努めてまいりました。

しかし、昨今の電気代高騰や物価高騰により機材のメンテナンスや消耗品交換を行いながら現在の価格を

維持し施設を運営していくことが困難になりました。

つきましては、2024年7月1日より、機材利用料と予約管理方法を変更いたします。

現在ホームページや店頭等でご案内している利用料金は2024年6月30日までとなり、7月1日以降は利用

料金・予約管理方法を変更させていただきます。

会員の皆様には多大なるご迷惑並びにご負担をお掛けいたしますが、ご協力並びにご理解を賜りますよう

宜しくお願い申し上げます。

ファブラボ太宰府

プライバシーポリシーに関してのお知らせ

ファブラボ太宰府をご利用される方には入会手続きの際にご案内しておりますが、改めてプライバシーポリシーについてお知らせ致します。

ファブラボ太宰府は運営母体である株式会社グッデイのプライバシーポリシー(https://gooday.co.jp/about/privacy.php)に則っており、詳細は以下の通りとなります。

嘉穂無線ホールディングス株式会社、株式会社グッデイ及び株式会社イーケイジャパン、株式会社カホエンタープライズ(次、当社グループ)は、個人情報の保護を重大な責務と認識し、次の方針を掲げこれを徹底いたします。

1.基本方針

(1)本ポリシーにおいて、「個人情報」とは、特定の個人を識別することができる情報 (個人情報保護法第2条第1項の定めに従います)とします。

(2)当社グループは、個人情報保護法および関連するその他の法令・規範を遵守します。また、個人情報保護に関する社内規定(以下、規程)を定め、これを実施し、維持すると共に、継続的な改善に努めます。

(3)当社グループは全ての従業員に対し、個人情報保護についての教育訓練を行い、周知 徹 底を図るとともに、個人情報の安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行います。

(4)当社グループは、個人情報をお客様に明示した利用目的の範囲内で取り扱います。また、当社グループはお客様からご提供頂いた個人情報を、お客様の同意がある場合または正当な理由がある場合を除き、第三者に開示または提供しません。

(5)当社グループは、個人情報を正確かつ最新の状態に保つとともに、個人情報への不正アクセス、個人情報の漏えい、滅失、き損等の予防に努め、情報セキュリティの向上、是正を継続的に実施します。

(6)当社グループは、お客様からの個人情報に関するお問い合わせ、開示等のご請求に誠実かつ迅速に対応します。

2.個人情報の収集・利用・提供について

(1)個人情報の収集は適法かつ公正な手段によって行います。

・お客様からご提供いただく情報

当社が提供するすべてのサービス(以下「本サービス」といいます)を利用するために、お客様からご提供いただく情報は次のとおりです。

① 氏名、生年月日、性別、ご職業、その他の特定の個人を識別することができる情報

② メールアドレス、電話番号、住所等連絡先に関する情報

③電子マネー情報、 クレジットカード情報等決済手段に関する情報

④ 商業的情報(購入店舗、購買履歴等の利用履歴等)

⑤ お客様による投稿や投稿に対する反応

⑥ お客様の肖像画を含む静止画情報

⑦ 入力フォームその他当社が定める方法を通じてお客様が入力又は送信する情報

・お客様が、ソーシャルネットワーキングサービス等の他のサービスとの連携を許可した場合には、その許可の際に同意いただいた内容に基づき、次の情報を当該外部サービスから収集します。

① 当該外部サービスでお客様が利用するID

② その他当該外部サービスのプライバシー設定によりお客様が連携先に開示を認めた情報

(2)当社グループは、お客様から個人情報をご提供頂く場合、予め個人情報の利用目的を明示し、その利用目的の範囲内で利用します。予め明示した利用目的の範囲を超えて、お客様の個人情報を利用する必要が生じた場合は、お客様にその旨をご連絡し、お客様の同意を頂いた上で利用します。

当社グループが保有する個人情報の利用目的は下記の通りです。

①お客様に関する個人情報

ⅰ)お客様との商談、お打ち合わせ等

ⅱ)商品、資料等の発送

ⅲ)サービス、イベント等のご案内送付

ⅳ)顧客サポート、メンテナンスの提供

ⅴ)お問い合わせ・ご相談への対応

ⅵ)各種会員制サービスの提供

ⅶ)アンケート調査実施、モニター等の実施

ⅷ)契約の履行

Ⅸ)当社の規約、ガイドライン、ポリシー等(次「規約等」といいます)に違反する行為に対する対応のため

Ⅹ)規約等の変更などを通知するため

Ⅺ)3に定める共同利用のため

②採用応募者に関する個人情報

ⅰ)採用応募者(インターンシップ含む)への採用情報等の提供・連絡

ⅱ)当社グループ内での採用業務管理

当社は、個人情報を調査・分析するために利用する場合は、原則としてお客様個人を識別できない状態に加工したうえで利用できるものとします。

当社は、利用目的の範囲を超えて個人情報を利用する必要が生じた場合には、その旨を事前にお知らせし、お客様の同意を得たうえで利用するものとします。

(3)当社グループは、次の場合を除き、お客様の個人情報を第三者に開示または提供しません。

①お客様の同意がある場合

②法令に基づく場合

③人の生命、身体又は財産の保護のために必要で、本人の同意を取ることが困難な場合

④利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報の取り扱いを委託する場合

⑤国または地方公共団体等が公的な事務を実施する上で、協力する必要がある場合で あって、お客様のご承諾を得ることにより当該事務の遂行に支障が出るおそれがある場合

⑥個人を特定できないように加工したうえで、個人情報を第三者に開示または提供す る場合

⑦合併、会社分割、事業譲渡その他の事由による事業の承継に伴って、当該取引の相 手方およびその関係者に提供する場合

◇以上①〜⑦に基づき、お客様の個人情報を第三者に開示・提供する場合には、当該第 三者との間で個人情報の取扱いに関する取り決めを行い、個人情報保護に万全を期するものとします。

3.共同利用

当社は、お客様情報を次の内容で共同利用することができるものとします。

共同利用するデータの項目

氏名、生年月日、年齢、性別、住所、連絡先(電話番号、FAX番号、メールアドレス 等)、商品・サービスの購入に関連する情報

共同利用する者の範囲

当社及び当社グループ会社※

当社及び当社グループ会社が出店しているショッピングモール等の商業施設

※嘉穂無線ホールディングス株式会社

株式会社グッデイ

株式会社イーケイジャパン

株式会社カホエンタープライズ

(2022年3月31日現在)

4.開示・訂正・削除・利用停止・消去等

当社の保有する個人情報に関して、お客様ご自身の情報の開示・訂正・削除・利用停 止・消去等のお申し出があった場合には、お申し出いただいた方がご本人であることを確認したうえで、当社所定の方法に基づき対応致します。

5.Cookie(クッキー)の使用について

当社グループのWEBサイトには、お客様がより便利にご利用いただけるように、Co okie(クッキー)を使用しているページがありま す。また、クッキーを利用して利用状況を調査し、WEBサイトの改善に利用する場合があります。

お客様のインターネット閲覧ソフト(ブラウザ)の設定により、クッキーを拒否する設定をする ことはできますが、その場合、WEBサイト上で提供するサービスの一部がご利 用いただけない ことがあります。

6.問合せ窓口

お客様の個人情報の開示・訂正・削除等に関するお問い合わせは、次の宛先に文書にてご連絡ください。

嘉穂無線ホールディングス株式会社 個人情報等に関する窓口 宛

〒810-0802 福岡県福岡市博多区中洲中島町2番3号 福岡フジランドビル10階

(2022年3月21日改定)

福智町図書館・歴史資料館ふくちのちさんの7周年まつりでワークショップをさせていただきました!!

こんにちは!

ファブラボ太宰府のスタッフの塩塚です。

今回は、福智町図書館・歴史資料館 ふくちのちさんへの出張ワークショップのレポートです。

ふくちのちさんは、ゆったりと本を読めるスペースだけでなく、歴史を知ることのできる展示物やものづくりラボ、美味しい焼き立てのパンをコーヒーとともに楽しめるとしょパンさんもある素敵な施設です。

ふくちのちさんHP https://fukuchinochi.com/

今回はふくちのちさんの7周年記念イベントということで、大人も子供も楽しめるしゃかしゃかお星さまキーホルダーをつくるワークショップをしました。

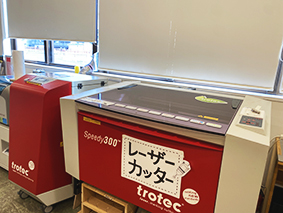

キットは、オーダーを受けてからファブラボ太宰府のレーザーカッターで作りました。今回はキーホルダーにいれるしゃかしゃかパーツをふくちのちさんのちょうちょさんのキャラクターに変更してオリジナルキットにしました。ふくちのちさんの館内のあちこちにいる虫さんモチーフのキャラクターはどれもとても可愛いです。行く機会がありましたら、探してみてくださいね。

また今回の会場のものづくりラボにはレーザーカッターがありますので、参加される方に好きなアルファベットをお聞きして、実際にレーザーでパーツを切る様子も見ていただきました。

レーザーカッターが動く様子はなかなか見る機会がないので、皆さん興味深そうにされていました。

大人も子供も集中しながら、とても楽しそうに作業していました。

海や空をイメージしたり、イラストや贈り物用にメッセージをいれたりと、1つとして同じものはない素敵な作品が次々と出来上がりました。

今回のワークショップの定員は各回12名の計48名でしたが、予約がすべて初日で埋まったそうです。

昨年の夏には、ふくちのちさんでレーザーカッターをつかって自分で好きな言葉を彫刻してオリジナルキーホルダーを作るワークショップをさせていただいたのですが、「ふくちのち」と彫刻された方が何名もいらっしゃいました。

参加された方にお話を聞いたところ、皆さん、ふくちのちさんの大ファンだそうで、いつもイベントをチェックしているそうです。

ファブラボ太宰府もこんな風に地域に愛される工房をめざしてもっとがんばろうと思いました。

今回もとても楽しいワークショップでした。ありがとうございました。

ファブラボ太宰府のこの頃(3/3) 実験

こんにちは、スタッフの松永です。

ファブラボ太宰府での日々の出来事を3回に分けて書いていこう!その3です。

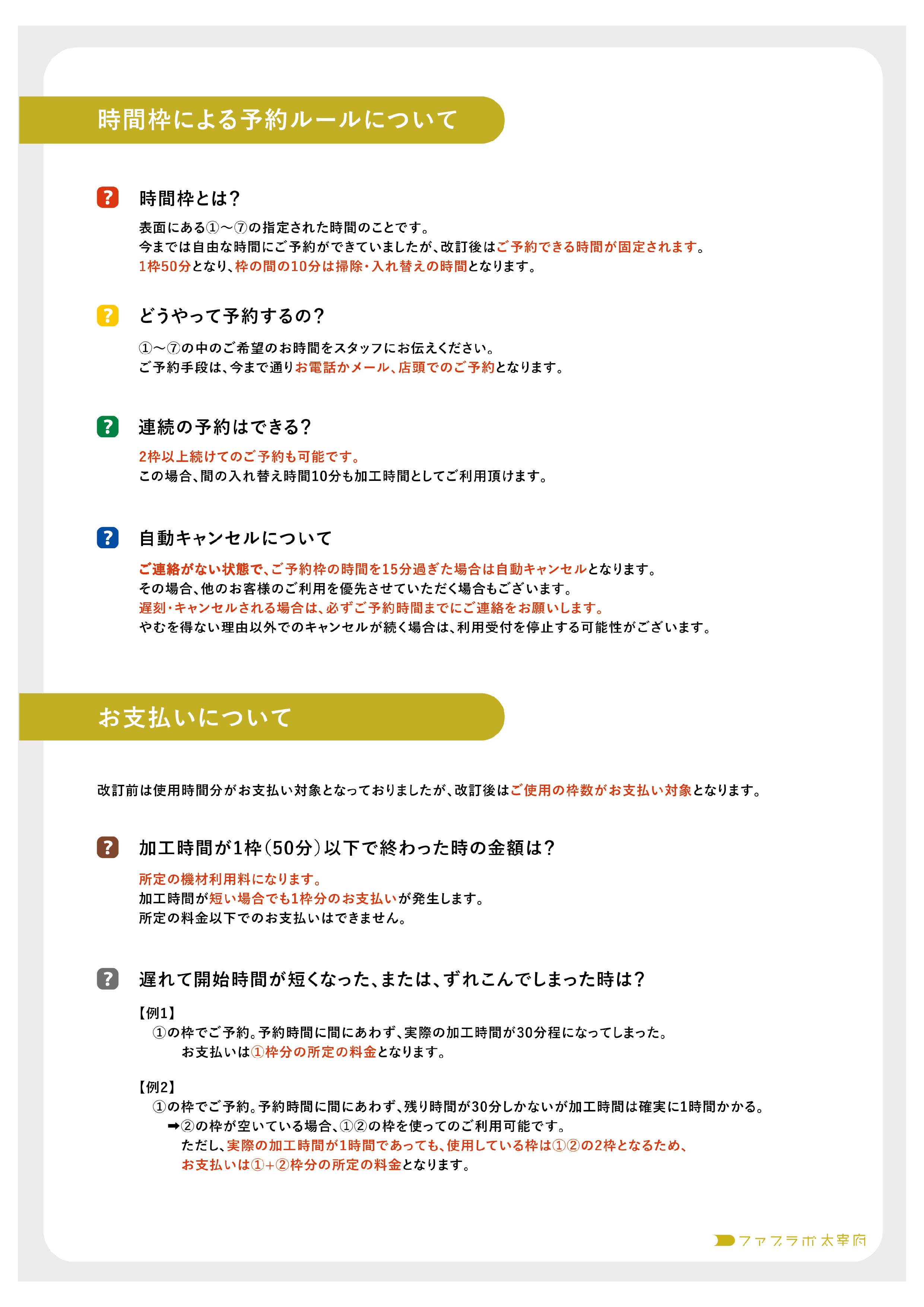

内容はShopBotに関するものです。

① 福岡工業高等学校様からご依頼いただいた加工

・電車を走らせるミニレール(といっても直径16mの円状)を敷設する際の治具が作れないかと

ご相談いただき、複数回の打ち合わせを行い加工を担当しました。

・スタイロフォームに枕木をはめる穴を開け、レールを敷く溝を掘っています。

・効率よく加工するにはどうしたら良いかと、入稿いただいたデータとしばらくにらめっこしました。

・福岡工業高等学校様のインスタグラムで情報発信にもご協力いただきました!助かります。(→コチラ)

・残りの分は後日加工予定です。

②3月のイベント準備での加工

・研磨作業用に下に敷く板が必要になり、MDFの端材から切り出しました。

・ポイントは、データ同士の間隔です。

実験を兼ねているので、かなり攻めてみましたが、分かる人にしかわからない…と思います。

・コレによりベニア材で曲げ加工したい場合に活かせるかもしれないという知見を得ました。

ShopBotでの加工はいくつか条件がありますが、承っております。

気になる方は、まずは相談会(→コチラ)にお申し込み下さい。

ファブラボ太宰府のこの頃(2/3) 実験

こんにちは、スタッフの松永です。

ファブラボ太宰府での日々の出来事を3回に分けて書いていこう!その2です。

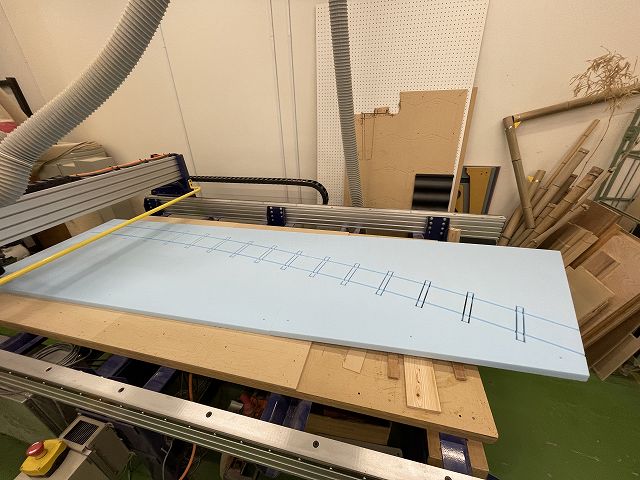

内容は3DプリンターとUVプリンターに関するものです。

① Ankerが3Dプリンター発売したからどんなもんか触ってみた件

所感

・ものすごく組み立てやすかった。

・自動レベリングはありがたいものの、都度生じる待ち時間がじれったかった。設定で回避できるのかな?

・正直なところ、出力中の駆動音がうるさいので印刷速度は落として使った方がよいかも。

結果

・どこまでを求めるか次第だが、きれいに出力したい場合は調整が必要。

・印刷速度が早いから大物を出力する際は便利。

・この価格帯なら、2024年現在なら別のメーカーがいいのではないか…

というのも一般向けの3Dプリンターは、各社新製品を出しており群雄割拠な状況にあり、全く初めてで購入を検討している方は選択肢が多すぎて選べないのではと思っています。

購入したいけどどれ買ったらいいか迷ってる方や買ったけど使えてない、使いこなせていない方は相談会をやっているので、申込いただけたらと思います。

相談会のお申し込みは →コチラ

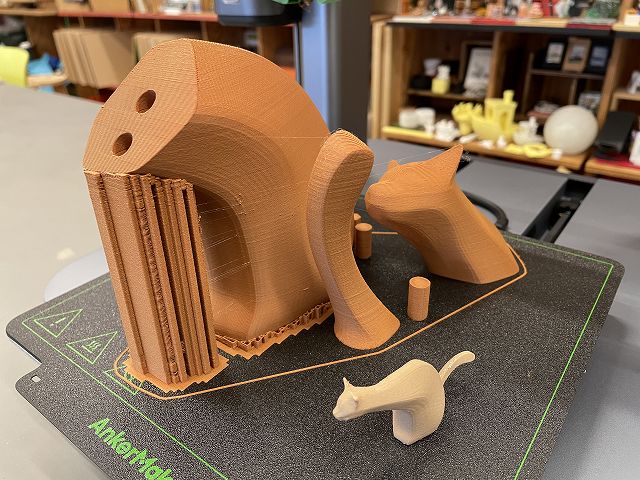

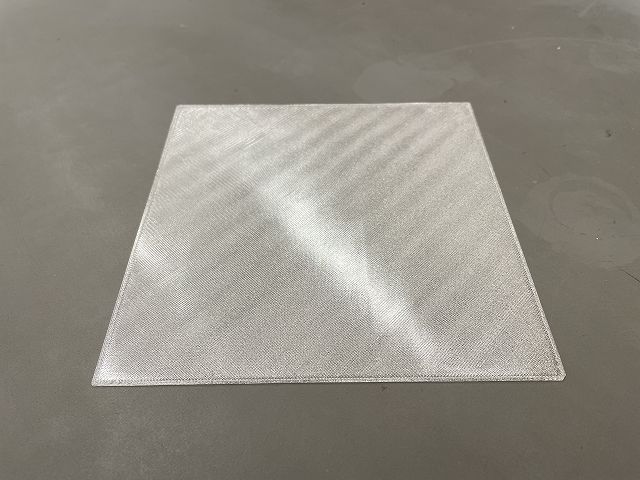

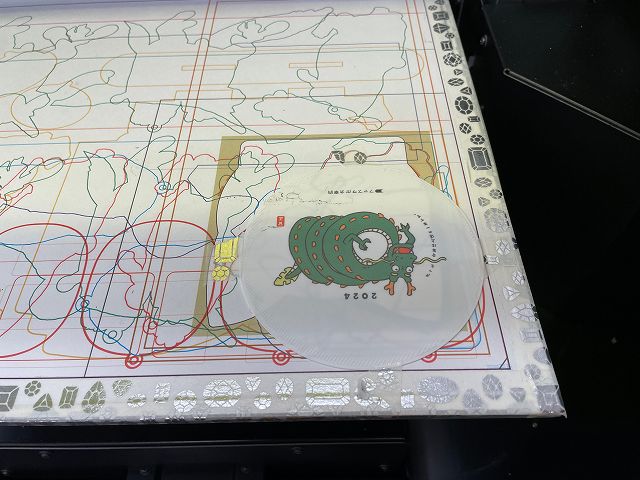

②UVプリンターと3Dプリンターを絡めた実験

・TPUを150*150*0.5mmのシート状に印刷したものにUVプリントしてみた。

シート状の素材として、なにか面白いことに使えるかもしれない。

・PLAを100*100*0.5mmのシート状に印刷したものにUVプリントしてみた。発色良好。

・ついでに木材(銘木の端材)にUVプリントしてみた。

そのまま印刷したが、研磨等下地処理をきちんと行った上でプリントすれば

杢を活かした一点ものになりそう。

ファブラボ太宰府のこの頃(1/3) 地域との取組

こんにちは、スタッフの松永です。

ここ最近のファブラボ太宰府での出来事を3回に分けて書いていこうと思います。

1回目は、地域との取組に関する内容です。

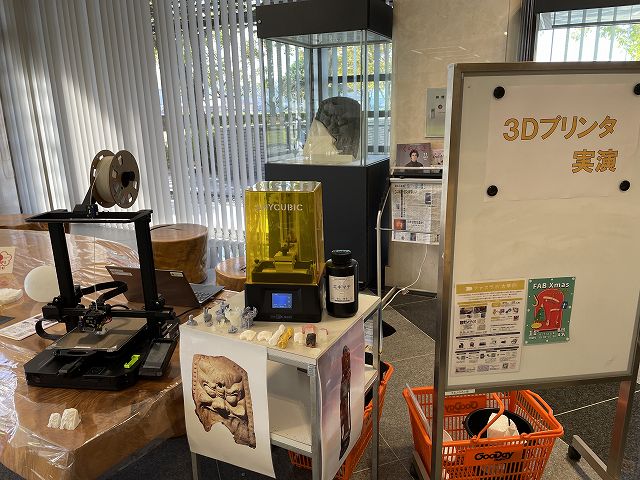

① 実は一昨年より、太宰府市様からのご依頼で文化財の複製を一部担当させていただいております。

・納品した鬼瓦と仏様は昨年、文化ふれあい館様で行われたイベントの一部で使用されました。

・イベント当日は会場内でデモ展示も実施しました。

・光造形タイプの3Dプリンターとエキマテ(レジン)の組み合わせは、運用上とても相性がよかったです。

②これまた一昨年より、太宰府中学校様の授業に一部協力させていただいております。

・先生が生徒に3Dモデリングをレクチャーし、生徒がモデリングしたデータの微修正と出力を担当しています。

・今年のテーマは「箸置き」とのことで、この件も光造形3Dプリンターとエキマテ(レジン)の組み合わせで出力を進めています。

・発想が豊かで実に面白いです。

光造形3Dプリンター?エキマテ?という方も多くいらっしゃると思いますので、これらについては別の記事にまとめようと思います。

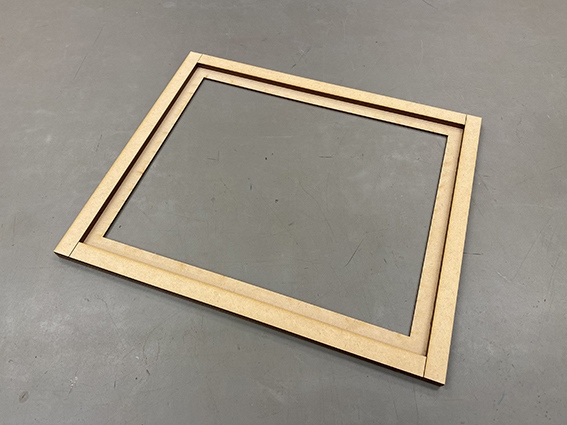

作品とリンクする!~オリジナル額縁制作~

皆様お久しぶりです。

ファブラボ太宰府スタッフの松本です。

突然ですが額縁選びって結構難しいですよね。

既存に販売されているモノの中からだと絵の雰囲気に合うものがなかなか見つからなかったり、

ちょっとお高かったり…

かといって自分で作ると形が歪んだり、装飾的なデザインは難しかったりします。

何より採寸、材料のカット、組み立てまで全て手作業で行わないといけないとなると、

かなりの労力がかかります。

何とか作品の雰囲気に合わせたデザインにしつつ、できるだけ安価に、

失敗のリスクを減らして、あまり労力をかけずに額縁を作る方法はないのか…

実はあるんです!そんな方法が!

そうです、設計してデータさえ作ってしてしまえば、あとは機械が材料をカットしてくれるあの機械です。

この方法ならデータさえ完成すれば、後は切り出した材料を組み立てるだけ。

これはやってみる価値がありそうです。

ということで、今回はオリジナルデザインの額縁を制作していきます!

ちなみに制作した額縁は2024.2/1(木)~3/31(日)にかけて行う私の個展で実際に使用したいと思います!

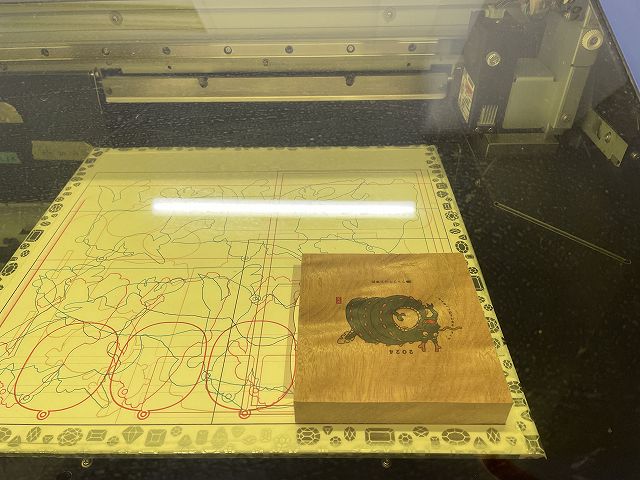

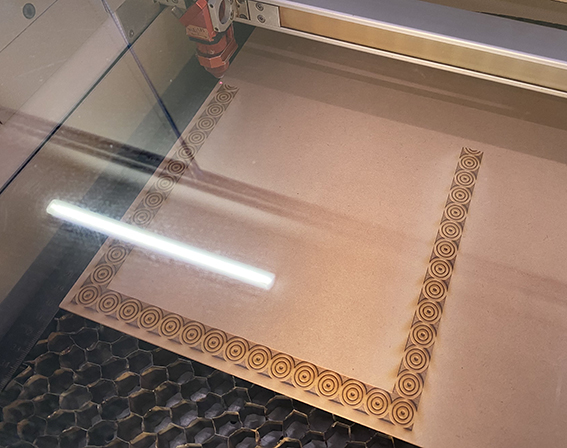

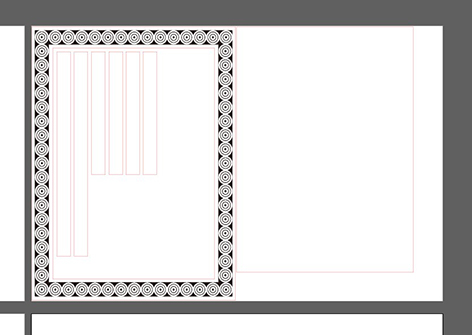

早速データを作ってみました!

今回使用する木材はMDFという木材で、加工がしやすく温かみのある雰囲気にできそうなので採用しました。

データができたらレーザーカッターで、

額縁のフレーム部と下駄(額縁の高さを出すためのパーツ)部分、

作品保護のための透明アクリル板をカットしていきたいと思います。

ちなみにフレーム部には作品をイメージした装飾を彫刻します。

こうすることで、額縁をその作品の世界観にマッチさせることができます。

今回はF3というA4サイズに近いサイズの額縁を切り出しました。

彫刻、カットで合計30分ほどかかりましたが、加工が始まったら後は待つだけなので、

手で切ることを考えるとかなり労力を抑えることができますね。

後は切り出したパーツを組み立てるだけ!

といってもフレーム部に下駄を貼り付けるのみなので、

とても簡単な作業です。

あとは仕上げに額吊り用金具を取り付けると…

使用した材料もMDF2.5mm2枚、4mmが1枚と透明アクリル2mmが1枚 + 金具のみなので、

総額2000円ほどで制作することができました!

この金額でオリジナルの額縁が制作できるとは、

レーザーカッターの便利さを改めて実感しました。

今回制作した額縁は、

2/1(木)~3/31(日)TUTAYA BOOK STORE 福岡空港 シェアラウンジ内にて開催中の私の個展で

展示されています。興味のある方、お近くにお越しの方はぜひご覧いただければと思います。

このようにファブラボ太宰府では、

レーザーカッターなどを使ってオリジナルのアイテムを制作することができます。

データさえあれば、後は機械が加工をしてくれるので労力を抑えることができて、

よりデザインにこだわったオリジナリティのあるアイテムを作ることができるんです!

作品のオリジナリティや展示のクオリティをさらに上げたい方は、

ファブラボ太宰府でものづくりを始めてみませんか?

30分無料!ものづくり相談会 https://fablabdazaifu.com/archives/event/consultation2020